足底筋膜炎とは、主に足底腱膜の踵骨付着部になんらかの変成が生じることで疼痛が起こる疾患です。

教科書的には、ランニングやジャンプなどの動作を繰り返すことで足底腱膜に過度な伸長ストレスが加わることで足の裏に痛みが生じるとされていますが、最近ではあまり関係ないと言われています。

また、レントゲン撮影をすると、踵骨に骨棘といって、骨の変形が見られることも多いですが、これもあまり足底筋膜炎に関係なかったりします。

なので、足底筋膜炎はスポーツ障害に入るかと思いきや、実は全くスポーツをやってない人も多いため、スポーツ障害とは言えません。

足底筋膜炎は循環障害?

足底筋膜炎は使いすぎでも発症することもあれば、使わなすぎでも発症することもあります。

面白いのが、コロナ禍でテレワークが増えた結果、世界中で足の裏が痛くなる人が増えたのです。

https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/20/091800030/100100004/

使わな過ぎで循環障害を起こして足底筋膜炎になってしまったと推測されています。

足底筋膜炎といえば、起床時に足を着くと激痛というのが有名な症状ですが、少し歩くと多くの場合痛みが緩和します。

7歩くらい歩くと、痛みが和らぐのは、足底のリンパ機構、静脈のポンプ作用が働くために痛みが和らぐということです。

最近の研究では、循環障害を解消させるアプローチが良いということになっています。

足底腱膜炎になってしまうと、非常に治りずらいと言われていました。

それもそのはず、足底腱膜炎は循環障害ということがわかっていなかったので、適切な施術が施されていなかったのです。

実は日本では足底筋膜炎の治し方がまだ確立されていない?

実は日本では足底筋膜炎の治し方がまだ確立されていないのです。

整形外科的には、足底板やインソール、理学療法、運動療法などが挙げられます。

まずは痛みが出たら、整形外科を受診して先生の診断を仰ぐべきでしょう。

足底板やインソール、理学療法、運動療法などやってみて、良くなれば最高です。

ところが、足底板やインソール、理学療法、運動療法などで良くならないことがあります。

こういう記事探し読んでいる方は、整形外科に行っても治らなかった方も多いのではないでしょうか。

足底筋膜炎の原因はファシア(fascia)の異常のことも?

靭帯腱移行部と呼ばれる場所があります。

靭帯と骨の移行部のファシア(fascia)に異常が起きて、痛みが出る場合があります。

これをコンティアムディストーションと呼びます。

コンティアムディストーションをリリースすると、大幅に足底筋膜炎の痛みが減少する場合があります。

日本ではファシア(fascia)の考えが入ってきて間もないため、残念ながら日本では知らない方が多いです。

また、筋肉が硬くなるのは3つに分けられます。

- 筋短縮

- 筋スパズム

- 未分化の結合組織、軟部組織、神経繊維、血管繊維

やけどや怪我などをした後には、修復するために組織が集まり、傷口が盛り上がりますよね?

捻挫などの怪我をすると、皮下組織内で組織が集まって腫れます。

怪我した後は、未分化の結合組織、軟部組織、神経繊維、血管繊維が残ることが多いです。

こういった場所も、痛みの原因になることが多いです。

未分化の神経繊維、血管繊維をリリースすることで、大幅に足底筋膜炎の痛みが減少する場合があります。

また、40歳以上の女性に足底筋膜炎が多いのもファシア(fascia)が原因です。

男性は消化器の疾患の方が多く、女性はホルモン系の疾患の方が多いです。

ホルモンの代謝は肝臓で行われているため、お酒を飲んでいない方でも肝機能が悪くなっていく方が多いですよね。

肝臓はファシア(fascia)などを介して腸管膜や門脈と連結し、坐骨神経と連結しています。

女性は左股関節が悪くなったり、痛くなる方が多いのは、そのためです。

坐骨神経は総腓骨神経と脛骨神経に分かれます。

- 長母趾屈筋

- 後脛骨筋

- 長趾屈筋

あたりは総腓骨神経と脛骨神経の支配する筋肉です。

神経を介して足底筋膜炎になりやすくなるのです。

足底腱膜の解剖学

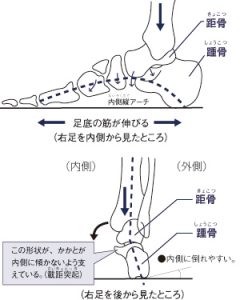

足部のアーチ構造

足部は7つの足根骨と5つの中足骨、14つの基節骨から構成されています。

直立して2足歩行をする人間にとって、足部は唯一、地面に接して体重を直接受ける部位です。

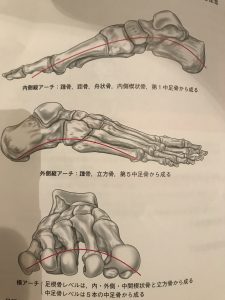

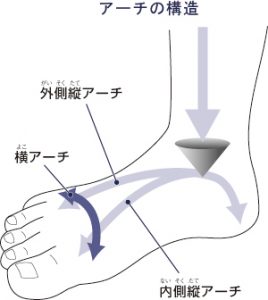

小さな足部で体重を受けるために、足部には3つのアーチ構造が存在する。

アーチ構造を維持する筋・腱

アーチ構造を維持するため、足底には多数の筋・腱があります。

足底腱膜の構造

足底のこれらの筋群は、足底筋膜に覆われています。

足底腱膜は浅葉と深葉に分かれます。

浅葉は足底の全表面、つまり最表層を覆っています。

深葉は背・底側骨間筋の足底側を覆っています。

一般的に足底筋膜というと、足底筋膜浅葉を指しています。

足底腱膜の構造と機能

足底腱膜は、強い縦走繊維束です。

足底腱膜は踵骨隆起の主として内側突起から第1〜5基節骨の付着します。

踵骨付着部で約2ミリ、中足骨頭近傍で約1ミリの暑さを持ちます。

幅は踵骨付着部において約1cm程度で、前方に向かうにつれて広がっていきます。

足底腱膜は過重負荷に大して、足部アーチを保持する機能を有し、立位時には足部に加わる過重の半分は踵に伝達されるため、踵骨付着部の足底腱膜は前足部より厚い構造をしていると考えられます。

広がった足底腱膜は、中足骨頭付近で5束に分離し、中足趾関節の高さで2束に別れ、底足靭帯と基節骨に停止します。

また、底側の真皮と結合し、皮膚靭帯になり、趾屈筋腱鞘と底側趾節間靭帯を連絡し、深横中足靭帯・骨間靭帯とも結合しています。

母趾を進展すると、足底腱膜の前方部分は遠位側に滑走し、足底腱膜に緊張が更新することで前足部の剛性が高まります。

足底腱膜に緊張が更新することで前足部の剛性が高まることを、ウインドラス機構と言います。

歩行の立脚終期で前足部の剛性を高め、しっかりと床面を蹴りだすためには足底腱膜の緊張が不可欠になります。

次に、足底腱膜炎にとって非常に重要な内側の縦アーチについて解説します。

足底腱膜にとって重要な内側縦アーチを解説します!

内側縦アーチを構成する骨

- 第1趾

- 第1中足骨

- 内側楔状骨

- 舟状骨

- 踵骨

内側縦アーチを支える靭帯

- 足底腱膜

- スプリング靭帯(底側踵舟靭帯)

- 長、短足底靭帯(底側踵立方靭帯

内側縦アーチに関わる靭帯

- 長母趾屈筋

- 後脛骨筋

- 長趾屈筋

- 母趾外転筋

- 短趾屈筋

内側縦アーチの機能

フォームクロージャー機能は、関節の構造によって負荷がかかった時に安定させる機能のことです。

これは、いわゆる「フォームクロージャー」と呼ばれます。

フォースクロージャー機能は、筋肉などの動的構造体で負荷がかかった時に、安定させる機能のことです。

そして、筋肉の活動が加わることで「フォースクロージャー」機能としての安定性を行います。

一般的には「フォームクロージャー」よりも「フォースクロージャー」のほうが重要視されがちです。

これを簡単にいうと、足の内側縦アーチに対して、骨や靭帯などの構造面よりも、筋肉の活動に着目することが多いということです。

実は、足の内側縦アーチ保持において、重要なのはフォースクロージャーよりもフォームクロージャーです。

もっと言うと、足の内側縦アーチ保持は足底腱膜に依存が大きいのです。